历史和建筑

历史

建造历史

扬斯教堂建于十一世纪中叶,最初是一座学院教堂。它由主教伯尔诺德委托建造,他也是乌得勒支彼得教堂的创始人。因此,两座教堂最初彼此相似也就不足为奇了。与彼得教堂一样,扬斯教堂后来也变成了一座罗马式柱廊长方形教堂,由凝灰岩建造,拥有小圣堂、两座塔楼以及罗马式建筑特有的圆拱形窗户。两座教堂的中殿都拥有巨大的粉红色柱子,每根柱子都由整块砂岩雕刻而成,并且两座教堂都设有地下室。

与至今仍可进入的彼得教堂不同,杨教堂在13世纪末被封闭。另一个重要的变化是将柱子改建成支柱。这些支柱的强度不足以支撑教堂的重量,因此进行了加固。其中一根支柱现已部分打开,露出了原来的粉红色柱子。左侧过道也竖立了一根完整的柱子。与中殿和过道(那里的砖石大部分仍保留着11世纪的风格)不同,唱诗班席和小圣堂自建成以来经历了重大变化。它们在1508年至1539年间进行了哥特式翻修。这使得唱诗班席和小圣堂与教堂的其他部分在风格上形成了鲜明对比。唱诗班席不仅被“哥特化”,而且还被扩大了。

在当前的哥特式唱诗班席位中,旧罗马式唱诗班席位的轮廓用橙色瓷砖标出。

北礼拜堂的翻修由院长托马斯·范·奈克肯(Thomas van Nijkerken)出资,因此该礼拜堂被昵称为“院长礼拜堂”或“奈克肯礼拜堂”。北礼拜堂和唱诗班席位均被绘有网状和星形穹顶。在北礼拜堂,这些穹顶则装饰有天使和教士的纹章。

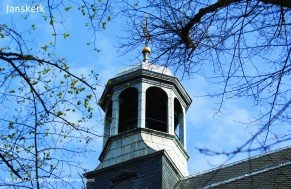

西立面和塔楼

在建造期间,扬斯凯尔克教堂的西立面安装了两座塔楼,中间有一个后殿。其中一座塔楼倒塌或被拆除(大概在14世纪)。另一座塔楼仍然屹立,但需要加固。不幸的是,这并没有彻底解决问题:17世纪30年代,主钟因为敲响时震动太大,不得不从塔上拆除。

尽管塔的状况很差,但奇迹般地没有受到大

1674年8月1日,席卷荷兰的暴风雨摧毁了包括大教堂、彼得教堂和雅各布教堂在内的众多建筑。然而,1681年,教会决定拆除塔楼、回廊及其附属建筑。出售砖块和一些钟楼所得的收益(近15,000荷兰盾)被用于建造新的西立面,改造北立面,并在教堂内增建一座带穹顶的小钟楼。吉斯伯特·范·维亚宁(Gijsbert Th. van Vianen)设计了巴洛克风格的砖砌西立面,入口周围装饰着托斯卡纳风格的天然石材大门。立面大窗上方,放置了一块刻有“anno 1682”(1682年)字样的石头。原西侧建筑的双塔设计如今在铺设不同颜色石材的路面上清晰可见。这表明 Janskerk 原本要长几米。

宗教改革

16世纪,人们对天主教内部各种做法的不满日益加剧。约翰·加尔文和马丁·路德等著名神学家试图改革天主教,但他们及其追随者的努力均受阻。最终,天主教徒与新信仰——改革宗——的信徒之间产生了裂痕。1566年和1580年,荷兰的不满情绪引发了所谓的“贝尔登风暴”(Beeldenstorm),即对教堂和其他宗教建筑的大规模袭击,期间雕像和其他艺术品遭到摧毁。

1580年3月7日,一群暴徒冲进扬斯凯克教堂,毁坏了教堂内的管风琴、雕像、绘画、书籍等。同年,乌得勒支市议会正式禁止天主教活动。教堂和修道院被关闭或赠予归正教会。由于并非所有建筑都投入使用,英国军队和瓦隆归正教会获准使用扬斯凯克教堂进行礼拜。此前一年,即1584年,教堂的唱诗班席位已被改建为市立图书馆。唱诗班席位曾一度被一堵墙与教堂的其他部分隔开。讲坛就矗立在这堵墙前,装饰着文艺复兴时期的图案。

为了使该建筑更加适合改革宗教仪式,1657 年拆除了中殿一半的柱子,从而创造了更多的空间和清晰的视野。

圣安东尼教堂和主警卫室

15世纪,教堂北侧增建了一座小教堂,名为圣安东尼小教堂。这座小教堂后来也被称为雷内塞小教堂,以纪念扬·范·雷内塞,他将其指定为其家人的墓地。主卫兵室就建在小教堂对面。这座建筑内设有卫兵,负责在扬斯克霍夫3号召开的省议会成员的安全。

在扩建主卫兵室时,圣安东尼小堂的空间被占用。因此,小堂消失了。目前的卫兵室建筑建于1682年至1683年。盾徽石碑上标注的1660年指的是现今建筑的前身。

其他扩建部分包括教堂南侧的 17 世纪和 18 世纪的房屋,以及唱诗班后面的图书管理员 1641 年建造的房屋。

20世纪的修复

早在 20 世纪初,人们就开始讨论 Janskerk 的恶劣状况。

进行了一些工作,例如更换屋顶上的石板,但直到 20 世纪 40 年代

教堂制定了具体的修复计划。由于教堂的状况每况愈下,修复工作刻不容缓。唱诗班席位经常被石头和灰泥掉落。修复工作从1947年持续到1952年,但由于资金不足,修复范围仅限于唱诗班席位。

大规模的修复工程于1976年启动。1968年,国家政府批准了乌得勒支五座荷兰归正会教堂(Janskerk、Domkerk、Jacobikerk、Nicolaaskerk和Buurkerk)的修复计划,并提供了资金。Janskerk教堂的大规模修复工程于1976年至1981年间进行。在建筑师T. van Hoogevest的指导下,教堂内外都进行了彻底的翻修。其中包括:部分灰泥被剥离,曾经关闭的门窗重新开放,1657年从中殿拆除的柱子被重建,以及建于1682年、于19世纪消失的小钟楼也得以重建。

一项重大发现是中殿和横厅的13世纪木制筒形拱顶的残片。这座拱顶是在1279年的一场大火之后建造并涂漆的。这座拥有数百年历史的拱顶隐藏在一个19世纪用芦苇建造的灰泥拱顶后面,芦苇又与13世纪的木板连接在一起。拆除19世纪的拱顶后,修复了旧木板。拱顶的其余部分用新木板重建,并采用与原木板相同的涂漆方式。原木板可以通过其较深的颜色辨认出来。

该建筑的一个重要的现代化附加设施是带有走廊的入口门廊。

一览:过去和现在教堂的用途

从11世纪建造到1580年,Janskerk教堂在几个世纪里一直作为天主教会教堂使用。在市议会禁止天主教之后,教堂成为了一座归正教会,并承担了其他功能。例如,1584年,唱诗班成员在教堂内设立了一座图书馆;1813年,即法国占领的最后一年,教堂曾短暂地被用作兵营。

1900年,教会理事会考虑以12.5万荷兰盾的价格出售教堂建筑,以资助新市政厅的建设,教堂的存亡因此受到威胁。二战爆发前不久,

第二次世界大战期间,再次有声音要求拆除,但当时也没有发生。

自1947年以来,一位学生牧师一直在Janskerk教堂服务。这促成了福音大学教会(EUG)的成立,现更名为EUG普世学生教会。除了每周日的礼拜之外,Janskerk教堂还可用于举办各种活动,例如音乐会、会议和婚礼。

内部的

从坟墓到金皮革壁纸

除了上面简要讨论过的唱诗班和小教堂外,Janskerk 明亮而柔和的内部主要由各种墓碑和墓碑组成。

例如,教务长德克·范·瓦瑟纳尔(Dirk van Wassenaer,1465年在位)的墓碑上刻有他的画像,脚下有一头狮子。墓碑上方悬挂着家族纹章和纪念范·瓦瑟纳尔的墓志铭。家族纹章的一部分是一顶带有六条流苏的黑色帽子,许多教务长和教士都以此来表明自己的地位。

在 1563 年去世的 Canon Adrianus van Bevelandt 的彩绘墓穴中,可以看到一幅略有损坏的耶稣受难场景画,画中 Van Bevelandt 跪着。

1948年,唱诗班席位内发现了一座16世纪的墓穴,内有一口几乎腐朽的15世纪木棺。最终证实,这是利雪主教托马斯·范·巴辛(1412-1491)的墓穴。棺材内装有主教的遗骸、一根橡木权杖、一块刻有铭文的铜牌和一个圣餐杯。除了棺材和墓穴的年代确定外,主教的遗骸安放位置并不整齐,墓穴也未抹灰或粉刷,这些都证实了主教曾被埋葬在教堂的其他地方。16世纪,唱诗班席位翻修后,主教的墓穴被迁移到1948年发现的位置。1952年,遗骸被重新安葬在唱诗班席位下方。

杨斯教堂内还收藏着巴尔塔萨·弗雷德里库斯·冯·施托施(Balthasar Fredericus von Stosch,1743年去世)的大型陵墓,以及几篇15和16世纪的墓志铭。距离冯·施托施陵墓几米远的地方,有一扇门通往教堂的议事厅,里面装饰着精美的18世纪金色皮革壁纸、一个大型壁炉架和一个灰泥天花板。

唱诗班的装饰包括管风琴(1861年)、彩绘拱顶和15世纪的唱诗班席位。乍一看,唱诗班席位右后方的门似乎没什么特别,但仔细观察就会发现其中的透视技巧:天然石框左侧比右侧宽得多,使门显得弯曲。

特殊装饰

墓室内的壁画

画中描绘的是被钉在十字架上的基督。他的右侧站着悲痛的母亲玛利亚,她扭过头去。使徒约翰小心翼翼地扶着她,但目光却继续注视着已死的基督。十字架的另一侧站着苦行僧先知施洗约翰。他正在推荐已故的教士阿德里安·范·贝弗兰。

这幅圣典以较小的比例描绘了一位年轻的牧师正在诵读《诗篇》第41篇:“Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum. Ita desiderat anima mea ad te, Deus.” 或:“如鹿渴慕泉水,我的心也渴慕祢,神啊。”

背景中,城市轮廓清晰可见,上方隐约可见昏暗的太阳。十字架旁的文字写道,这是阿德里安努斯·贝克兰特(Adrianus a Bechlandt,拼写错误!)的坟墓,他是该教堂的牧师,卒于1563年。

字体

洗礼盆由乌得勒支艺术家威廉·努瓦永设计,约于1990年为扬斯凯克(Janskerk)的学生社群制作。它是一个相对较浅、略带起伏的石灰岩盆,置于同样材质的三脚架上。其设计与活水的象征意义相符。洗礼仪式中,水往往会造成一些损害,正如乌得勒支新教社群于2009年初在扬斯凯克赠送的《活的纪念碑》(Living Monuments)一书第110页中关于司事的故事所证实的那样。努瓦永还为扬斯凯克设计了更多作品,包括“透明”的祭坛、讲台和纤细的烛台。

器官

白色风琴

几个世纪以来,杨斯教堂(Janskerk)曾拥有过各种管风琴。1580年的贝尔登风暴(Beeldenstorm)期间,当时的管风琴被毁。它被明德布罗德教堂(Minderbroederkerk)的管风琴取代,最终于1657年以250荷兰盾的价格售出。

在经历了数个时期的荒废之后,如今的这架管风琴终于在1861年建成。当时,人们筹集资金,根据著名管风琴制造商CGF Witte的设计建造了一架管风琴。筹集的6000荷兰盾不足以完全实现设计,但Witte仍然设法制作了一架带有新哥特式琴盒的精美管风琴。自这架管风琴被祝圣以来,它基本保持不变。一个多世纪后,它确实改变了位置:从横厅搬到了唱诗班席,至今仍悬挂在那里。

时钟

17世纪,杨斯凯尔克教堂的塔楼正面因1674年的风暴灾害而破败不堪,最终被拆除,钟也随之出售。作为补偿,教堂在高耸的哥特式唱诗台上修建了一座圆顶塔楼,塔内悬挂着一口钟。这座塔楼与唱诗台的木质屋顶搭配效果不佳,导致地基下沉,圆顶很快被拆除。

在1976年至1981年教堂大规模修缮期间,在对屋顶结构进行加固后,一座带钟的圆顶塔楼被重新安置。这座塔楼由皇家艾斯布特(Royal Eijsbouts)于1977年建造,高82.3厘米(340公斤)。文字:我蒙福/为上帝报时(这段文字并非刻在所谓的“fausure”(钟面)边缘,而是刻在底部,作者是阿德·登·贝斯滕(Ad den Besten),但他的名字并未刻在钟上)。

教堂内矗立着一口凡·艾克钟,上面刻着:“灵魂,长笛,心跳,塔楼,在此赠予凡·艾克,我聆听。” 这口装饰钟由艾斯布茨于1982年为纪念位于扬斯凯克的“雅各布·凡·艾克青年基金会”成立十周年而制作。

过去,Janskerk 被称为 Langslaperskerk,因为早晨的礼拜开始于 10:30,而不是通常的 10:00。学生社团又将礼拜时间推迟了,改为 11:00 开始。

报时钟声

参考书目

- Delemarre, F.、A. van Deijck、P. C. van Traa。乌得勒支的中世纪教堂。

- Graafhuis, A., KM Witteveen. Janskerk 及其周边地区:修复后的

Janskerk,1981 年 9 月 19 日。乌得勒支,1981 年。

- Kipp,AFE,《市政部门参与1674年风暴灾害后的修复》。在:

来自大教堂基金会之友的消息,第 19 卷(2007 年),第 1 期,第 1-16 页。

- Stenvert, R.、C. Kolman、B. Olde Meierink 等。荷兰的纪念碑。乌得勒支。兹沃勒,

1996年。

- Kralt, T., W. Klukhuhn, P. van der Ros (eds.). 活的纪念碑。历史,

乌得勒支市中心教堂的维护与当代使用。Ootmarsum,2008年。

文本:Marieke Lenferink 和 Lisa Olrichs

摄影:Maarten Buruma、Henk Jansen、Nina Slagmolen